Agranda texto:

El mundo, en especial si uno lo atestigua desde las redes sociales, se ha vuelto una interminable cadena de efemérides: todos los días son el día de algo. Una dinámica que comenzó noble, con la intención de conmemorar aquello que no tenía suficiente atención —las y los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios—, se convirtió en un exceso del márketing y transformó cada día del calendario en una jornada para justificar la venta de tal producto o el recordatorio de tal campaña.

Al momento de escribir esto se celebra el Día del Algodón y el de la gente calva (en serio), mientras que ayer fue el Día de la Logística, hace poco el de James Bond y unas jornadas atrás el del café. Podría ser discutible si cualquier cosa merece tener su propia fecha de celebración, pero lo cierto es que tanto aniversario y recordatorio termina por opacar a aquellas personas, causas o hechos que sí vale la pena. Como Ada Lovelace, cuyo día se celebra cada segundo martes de octubre.

Aunque (todavía) no figura en muchos textos escolares y su nombre tampoco es el más conocido, Lovelace es suficientemente importante en la historia de la computación y la informática como para que la red de servidores del Pentágono, la sede del departamento de Defensa de Estados Unidos, que controla al ejército más grande y poderoso del mundo, tenga un lenguaje de programación llamado Ada. No es casualidad: el gobierno aprobó su implementación un 10 de diciembre de 1980, el mismo día y mes en que ella nació.

Lo hizo casi 130 años después de su muerte, en un homenaje tan merecido como tardío para una británica multifacética, de espíritu artístico y rigor científico, obsesionada de pequeña con volar, prodigia de las matemáticas, ludópata incurable, frágil de salud, que en solo 36 años de vida —murió de cáncer en 1852— pudo anticiparse más de un siglo a una tecnología que cambiaría el mundo: la computación.

“Lovelace, al igual que el resto de las mujeres de esa época, no tuvo acceso a la universidad”, cuenta Claudia Correa Deisler, doctora en Matemáticas y académica de la Universidad de Tarapacá. “Pero como ella era aristócrata, de la nobleza, y en plena Revolución Industrial, vivía en un círculo donde bullían la literatura, la ciencia y las artes”.

Hija del conocido y excéntrico poeta romántico Lord Byron, y de la liberal y reformista Annabella Byron, Ada creció muy estimulada intelectualmente. “Tuvo como tutora a Mary Sommerville, una científica escocesa polímata, capaz de estudiar y escribir sobre astrónoma, matemática, geografía y biología con la misma facilidad y autoridad”, cuenta Correa. En su círculo de amigos figuraban pioneros de la electromagnética como Michael Faraday y novelistas como Charles Dickens.

Entre ellos también estaba Charles Babbage, británico considerado como el padre de la computación, quien en 1840 estaba desarrollando una “máquina analítica”, algo así como un ordenador a vapor que fuera capaz de realizar operaciones complejas a mayor velocidad.

Nunca se llegó a construir, pero en la teoría esta máquina sonaba tan bien que Lovelace se entusiasmó y la pensó no solo como una súper calculadora, sino además como un aparato con el cual procesar y generar todo tipo de información, desde composiciones musicales hasta palabras escritas.

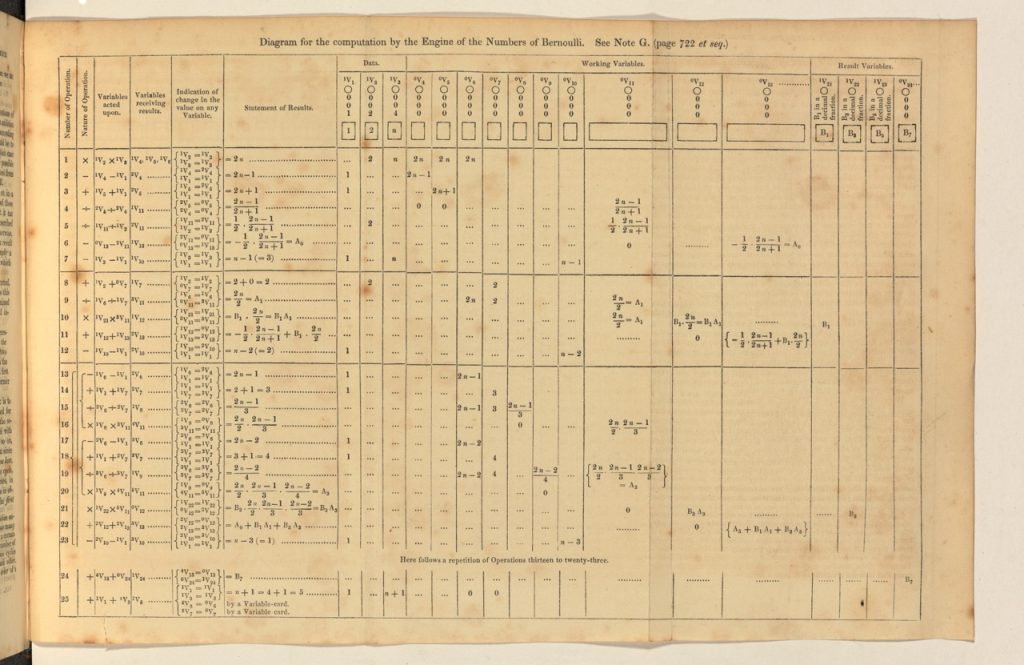

En 1840, durante la única exposición pública que hizo Babbage de su idea, un ingeniero italiano, Luigi Menabrea, escribió un artículo para un periódico francés sobre la máquina. Como Lovelace manejaba muy bien ese idioma, su amigo le pidió que tradujera la publicación y que le agregara también sus propias “notas”, las que luego ordenó de la A la G.

“Las notas, finalmente, fueron tres veces más extensas que la traducción misma”, explica la académica de la UTA, y en ellas Lovelace describió no solo el potencial de la máquina sino además diseñó, en su “Nota G”, lo que sería el primer algoritmo computacional de la historia: una instrucción matemática para que la máquina ejecute una función.

Ada aspiraba así a crear la informática, que ella llamaba con otro nombre: la ciencia de las operaciones. En honor a ella, y a todas las mujeres científicas cuyo aporte no fue reconocido a tiempo, se celebra el Día de Ada Lovelace.

Que el aporte de las mujeres nunca vuelva a ser anónimo

Cuando llegó la hora de publicar la traducción y sus notas, le sugirieron no hacerlo con su nombre sino solo con sus iniciales, AAL, “pues las mujeres no eran validadas como científicas”, señala Correa, “los pares no las reconocían ni leían”, por lo que corría el riesgo de que pasaran desapercibidas.

Por décadas, entonces, el aporte de Lovelace resultó anónimo, y recién cuando se desarrollaron los primeros computadores modernos, a mediados del siglo XX, se supo quién estuvo detrás de esa pionera función, que ahorro quizá décadas de trabajo a los ingenieros y desarrolladores que vinieron después.

A pesar de eso, Correa valora que el impulso en Lovelace por difundir y divulgar sus conocimientos era mucho más grande que su ego. “Al igual que Sommerville, su mentora, se encargaron de traspasar sus hallazgos a la mayor cantidad de personas posible, especialmente mujeres. Es bonito eso”.

Eso habla de una diferencia, al menos en esa época, entre los científicos hombres y las mujeres: mientras ellos hombres solían ser más competitivos y egoístas, las mujeres parecen ser más colaborativas y solidarias con su conocimiento.

Junto a Ludy Núñez, una colega de la UTA, hacemos un curso en la carrera de pedagogía donde mostramos el importantísimo pero no tan conocido rol que tuvieron quince mujeres en las matemáticas. Y todas ellas, además de hacer aportes concretos, siempre trabajaron con la idea de traspasar sus descubrimientos, fueron muy generosas con su conocimiento.

Su historia también refleja la de muchas mujeres en la ciencia, sobre todo en esa época, que a pesar de estar al margen, luchaban por demostrar que tenían las mismas o incluso mayores capacidades de innovación que los hombres. ¿Qué otros ejemplos hay de mujeres no reconocidas en las matemáticas?

La alemana Emmy Noether, quien es como la madre del álgebra abstracta, pero que aún el público conoce muy poco de ella. Entre otras cosas, su trabajo fue esencial para la teoría de los anillos, y en física para el estudio de las partículas subatómicas y la dinámica de sistemas. Se cuenta que Einstein, en un seminario donde también estaba ella, mostró las ideas en las que estaba trabajando y contó sobre un problema en el cual no podía avanzar. Ella justamente estaba trabajando en un álgebra abstracta, distinta a la clásica, y le recomienda a Einstein ver las matemáticas de otra forma, una ayuda que él reconoció como fundamental para su teoría de la relatividad. De hecho, el Nobel la definió como “la mujer más importante en la historia de las matemáticas”. Pero en los libros de historia no se le ha dado el protagonismo que merece.

Es cosa de ver los premios y condecoraciones: recién este siglo han comenzado a recaer en mujeres.

Así es. Hay un premio en matemáticas, la Medalla Fields, que es uno de los más prestigiosos del mundo: se entrega desde 1936 cada cuatro años y solo a personas menores de 40. Recién el 2014, casi ocho décadas después, se lo dieron a una mujer por primera vez. Fue la iraní Maryam Mirzakhani, y en su honor se decretó el Día Internacional de la Mujer Matemática para el 12 de mayo, fecha de su nacimiento.

Ya que enseñas pedagogía en matemáticas, ¿ves en las generaciones más jóvenes un cambio de cultura respecto a esto?

Los niños y niñas más chicos ya no cargan tanto con los estereotipos de género. Se ve que los ambientes son más diversos, tienen interiorizada la equidad y eso es súper positivo para la sociedad. Pero las generaciones que hoy están en la universidad no tanto. Creo que hay que capacitar más, pues es un tema que se da desde el aprendizaje. Se hizo una encuesta hace poco en la que se preguntaba: ¿cree usted que las niñas tienen menos habilidades para las matemáticas? Un 27% respondió que sí. O sea, una de cada cuatro personas sigue creyendo que las niñas tienen menos habilidades para algo solo por su género.

¿Todavía a las carreras matemáticas, al menos en la UTA, siguen llegando menos mujeres que hombres?

El dato que tengo del año pasado es que acá en la UTA el 25 por ciento de las matrícula en carreras STEM son mujeres. Algo no muy distinto a lo que pasa a nivel nacional, donde solo el 28 por ciento de la matrícula en carreras STEM la componen estudiantes mujeres. Una cosa que es cierta es que la matemática que se hace en Chile es muy buena, de nivel internacional. Hay gente muy notable que hace matemáticas y que es reconocida en el resto del mundo. Estamos capacitados para visibilizarnos más.